盆栽は、石付きをのぞいて必ず鉢に植えてあります。樹形と鉢の形は、相関関係があり、この樹形にはこの鉢が合いやすいという基本があります。また、鉢は盆栽引き立てるものでなくてはいけません。盆栽鉢に比較的地味なものが多いのはこのためです。鉢の表面に花や鳥の図柄の入ったものがありますが、草物に使う場合を除いてあまり使かわれません。

深鉢

懸崖を植えるのに使う

中深鉢

半懸崖を植える

やや深鉢

幹の太い模様木または、直幹

一般的は深さ

直幹または模様木

やや浅い鉢

幹の細い文人

浅鉢

寄植え・根連なり

| 鉢と鉢うつり 盆栽は、石付きをのぞいて必ず鉢に植えてあります。樹形と鉢の形は、相関関係があり、この樹形にはこの鉢が合いやすいという基本があります。また、鉢は盆栽引き立てるものでなくてはいけません。盆栽鉢に比較的地味なものが多いのはこのためです。鉢の表面に花や鳥の図柄の入ったものがありますが、草物に使う場合を除いてあまり使かわれません。 |

|||

| 鉢の深さと樹形 | |||

深鉢 懸崖を植えるのに使う |

中深鉢 半懸崖を植える |

やや深鉢 幹の太い模様木または、直幹 |

|

一般的は深さ 直幹または模様木 |

やや浅い鉢 幹の細い文人 |

浅鉢 寄植え・根連なり

|

|

| 鉢の大きさ 盆樹と鉢の大きさは、鉢の幅と高さの合計が樹と同じくらいが目安です。文人を丸や多角形の鉢に植える場合は鉢の幅と高さの合計の1,5〜2倍が樹と同じくらいが目安です。また、幹の太さと、鉢の深さが同じくらい良いという意見もあります。 |

|||

| 上から見た形 | |||

楕円鉢 |

丸鉢 |

正方鉢 |

木瓜式鉢 |

長方鉢 |

隅入長方鉢

隅入長方鉢 |

隅切長方鉢 |

六角鉢 |

|

雲足 雲足 |

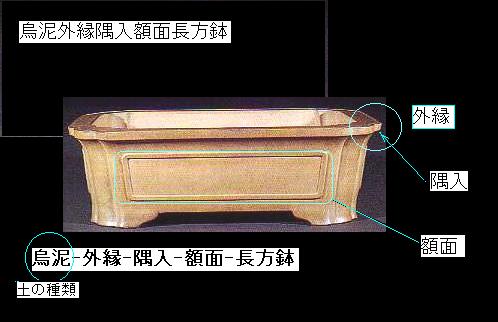

盆栽鉢の名称は長くて何を意味するのか分かり難いですが分解してみると案外簡単です。最初に土の種類(色)・縁・模様(飾り)・全体の形・足の形などです |

| 釉のかかっていない鉢を泥物といいます。盆栽鉢の基本は、泥物です。通常、松柏類には、普通泥物しか使いません。雑木の場合は、釉薬物を使う場合が多いのですが、泥物もかなり使われます。また、泥物のほうが通気性が良いため、栽培的には適しています。 | |

| もっとも多く使われる。烏泥に近い色合いから紅泥に近い色合いまであり幅広い。 | |

| 紫泥についで使われる | |

| 白泥・黒泥・桃花泥・紅泥・荒紫泥・梨皮泥などがある | |

| 釉薬物は、葉物や実物に使いますが、花や実の色と同系色の物は避けます。紅葉のきれいな雑木には、緑釉や均釉の鉢、 | |

| 釉色物 | 緑釉・珊瑚釉・瑠璃釉・白釉・蕎麦釉・均釉(青)・黄釉・ |

| 磁器物 | 有田焼 |

| 盆栽鉢には、中国鉢と日本の鉢があります。現代作られるのは日本の鉢の方が中国の鉢より高いのですが、明治以前に中国から輸入された鉢は、古渡や中渡といってかなり高い価格で取引されています。 | |

| 古渡 | 明治中期以前に中国で生産された物。骨董の世界では、室町時代以前に輸入られたもの。 |

| 中渡 | 明治中期から大正に掛けて中国で生産されたもの。 |

| 新渡 | 大正末期から戦前に掛けて中国で生産されたもの。 |

| 新々渡 | 戦後 |

| 日本の鉢 | |

| 陶器 | 萩焼・唐津焼 |

| 器 | 備前焼・常滑焼・信楽焼など磁器のうち生地が白色でないもの |

| 磁器 | 有田焼・瀬戸焼 |

| 盆栽鉢の選び方 私は、高級鉢は、買ったことがありません。高くても1万円が限度です。何十万もするようは鉢はもったいないと思います。盆栽は、外で栽培し、植替えの作業を伴いますので、どうしても、鉢をぶつけたりして破損する危険が多いものです。盆栽と鉢とバランスがとれていれば良いのではないでしょうか、裏をひっくり返して落款を見る必要はないと思います。盆栽を見るときは落款は見えないのですから。 |

|

| 傷やヒビがないか | 鉢の渕を指ではじくと、ヒビが入った鉢は鈍い音がします。 |

| 平らな場所に置いたとき、ガタガタしないか | 少しのガタでしたら使用には問題ないですが、ガタがないにこしたことはありません |

| 色むらがないか | 釉薬物の場合、色むらがあるものがあります。意図的に色むらを付けている物は別として、色むらがないにこしたことはありません。 |

| 鉢穴が多めにあるか | 小さな鉢は別として、大き目の鉢の場合は、鉢穴は多いほうが良いです。排水が良いだけでなく、盆栽を固定する上でも鉢穴が多い方が便利です。 |

| topへ | 盆栽のtopへ |